猛き流星 全3巻 原哲夫 1995年

原哲夫版男一匹ガキ大将。男坂とほぼ同じ理由ではじまり、男坂と同じ経緯で打ち切られますが、男坂と比較してもバトルより漢の器勝負に重きが置かれているため、絵面がひどく地味です。

男一匹ガキ大将のリメイクを作りたかったことは述懐しています。

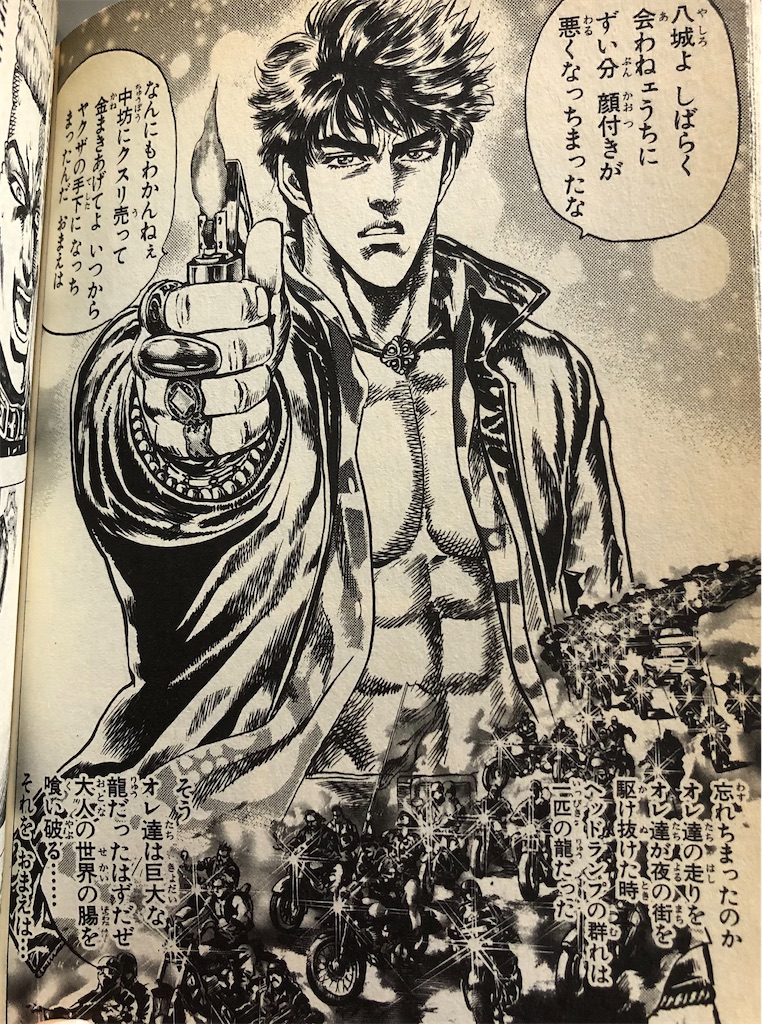

冒頭からガキ大将についてのモノローグ

構造的に失敗してしまったのは、ガキ大将が喧嘩でガキどものリーダーとなりながら男の器をみせる→次第に権力者の無視できない存在になっていくというのを現代劇でやるには流石に時代錯誤。そうなると、裏社会にしろ表社会にしろのし上がるのは経済面の話が不可欠。しかし、経済面でののし上がりをストレートにやると高校生(フリーター)起業物語になってしまう。という点にあると思います。男坂の方は、経済面の話はまるっと無視して男の器と喧嘩勝負に終始していますし(キボウがその役を担うかもしれないですが多分ない)、男一匹ガキ大将は金持ちの婆さんから資産を受け継ぐ形でこれを解消しています。男一匹ガキ大将の手法も、何のバックボーンも業界のことも知らない相手に会社をまかせるのは流石に無理があるので、兄弟分に天才デイトレーダーとか若手起業家をすえるくらいが落とし所な気がします。

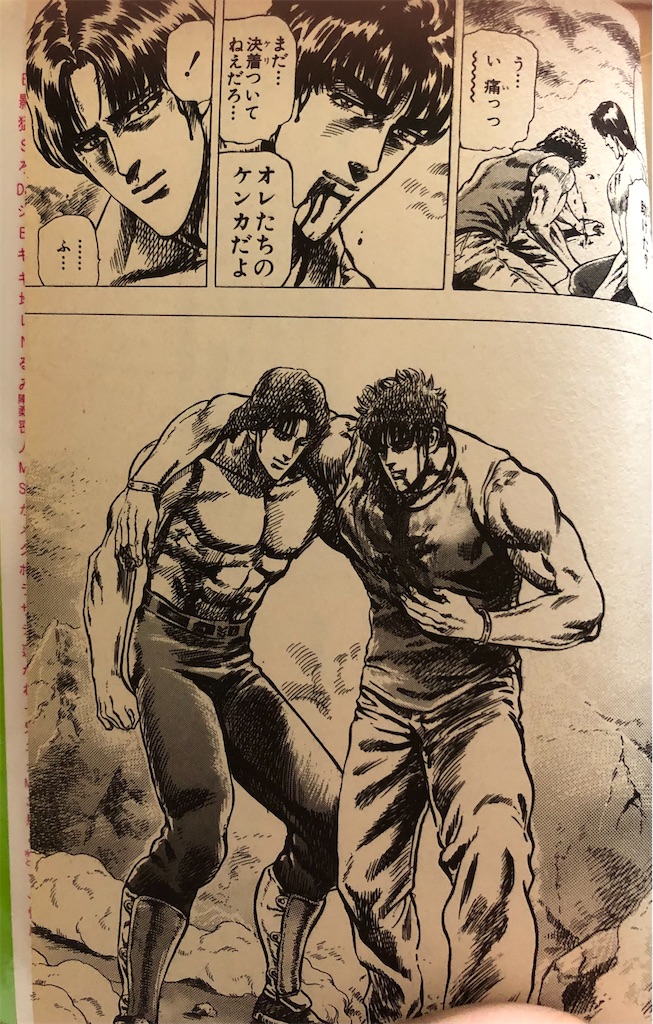

他作だと「番長連合」が、資金と組織力のバランスをとる進行をしていましたが、根本的にガキ大将の魅力と経済策というものの両立が難しかったと思います。香港編に入ってからはこれを解消しようとしていましたが、気付くのが少し遅く、香港のライバルとタイマンを張っている途中で終了しました。

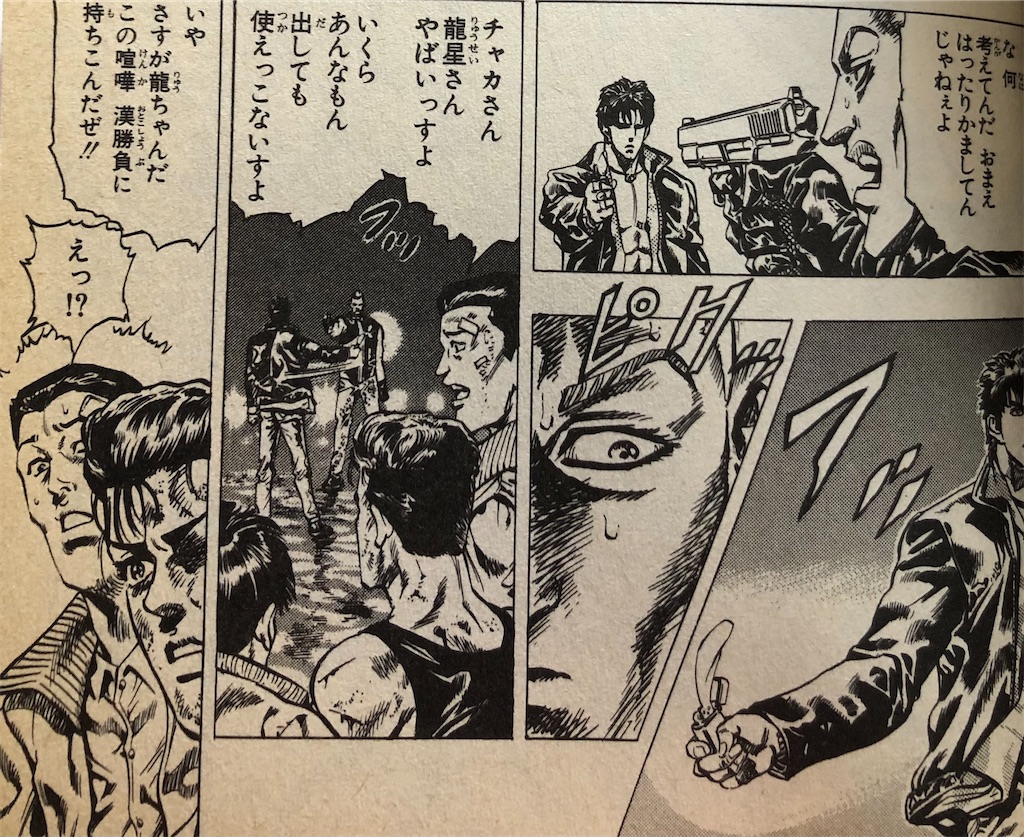

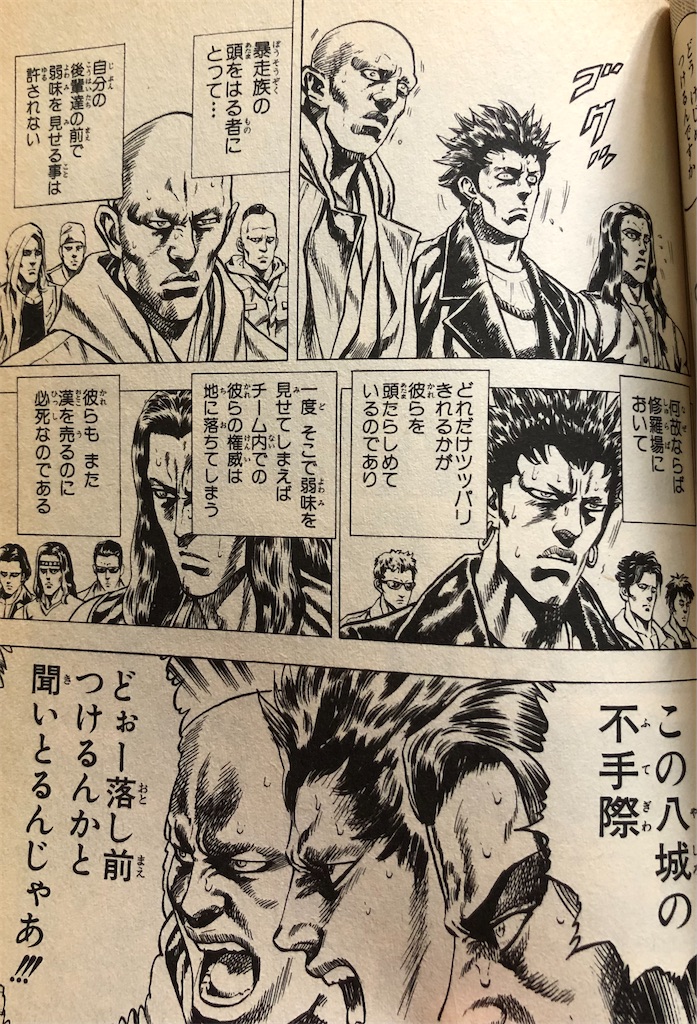

争いの決着は主に漢の器勝負で決まる

ガソリンをまいて火をつけたジッポをもって殴り合い

銃を突きつけられて撃てといえる器

しかし、ヤンキーのメンタリティは花の慶次の傾き者と同じである

自分よりデカい漢を知り、衝撃をうけ、そこを目指す流星

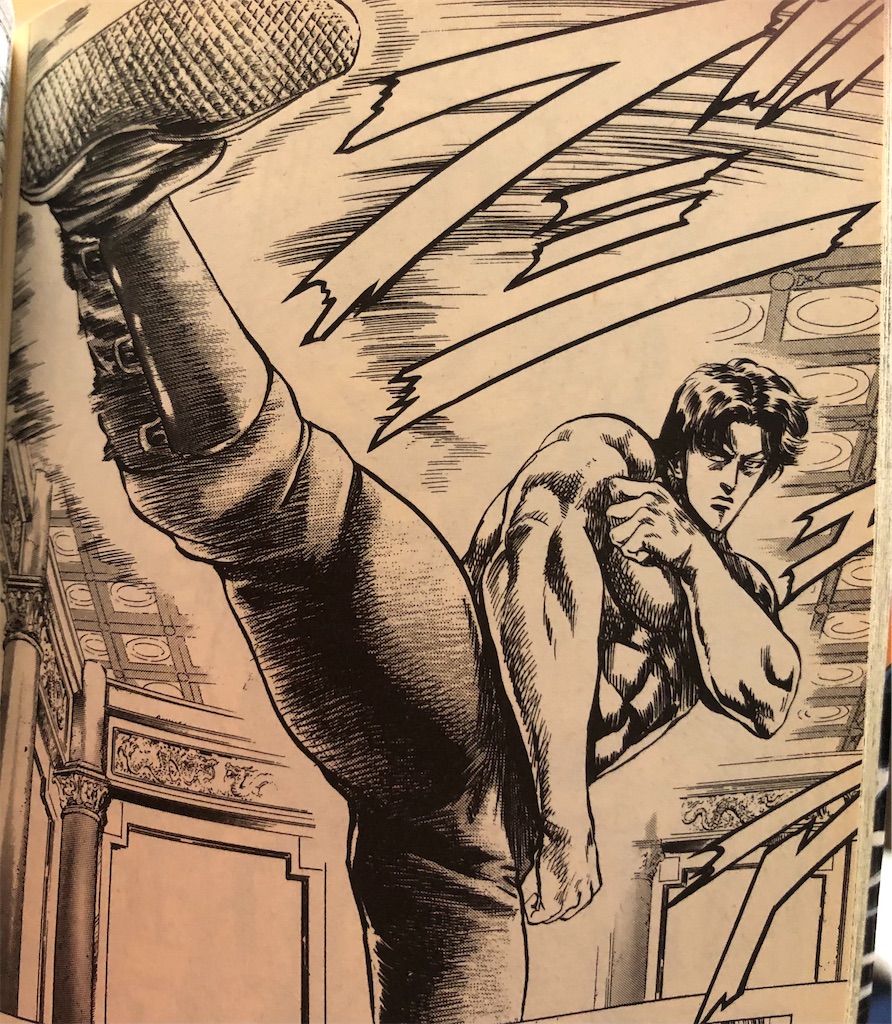

漢勝負は別として度々タイマンがおこなわれますが、元々北斗の拳、サイバーブルー、花の慶次と超絶バトルを描いていた原先生なので、今更街のチンピラの喧嘩を描かれてしまうと、ティラノサウルスを倒す男や宮本武蔵と戦ってたのに今更関脇と試合!?みたいな違和感が半端ないです。

バトル漫画はリアルより総合格闘技系漫画か、能力バトル、気合と根性の意思力バトルなどのジャンルを変えない限り、同工異曲になりやすく、新鮮味がなくなるため、連作はかなり難しい面があります。にわのまこと先生のプロレス→古武術はかなり上手く切り替えた方で、男塾→禡羅門や星矢→翔などはバトル面での描写に飽きが来た面も強いです。

成功面では幽遊白書→ハンターハンター、バトルより傾き者を描く方に重点を置いた北斗→花の慶次、同じくメインの目先を変えた修羅の門→海皇紀、近未来から時代劇に時代を移した覚悟のススメ→シグルイなどはバトル漫画後のバトル漫画ですが、違う読み口に仕上げています。

最後のライバル香港の客家のグループ2代目のゴウフェイ。すごいバトル物風の登場。

戦いの途中で打ち切り

そういう意味ではバトル描写が前作よりスケールダウンしたようでアピール度は低かったです。

終わり方も、中途半端にまとめるよりは続きがまだあるように終わろうという作者の意向で突然終わります。